|

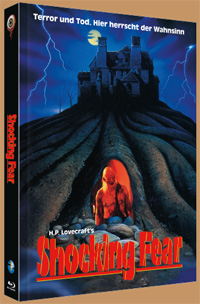

Shocking Fear / H.P. Lovecraft´s Lurking Fear Full Moon Collection No. 1 (USA/Italien 1994) Regie: C. Courtney Joyner Darsteller: Jeffrey Combs, Ashley Laurence, Vincent Schiavelli

"This town has been on the goddamn dinner menu for 20 years." Nach einem Film wie „Dark Heritage“ kann es eigentlich nur noch aufwärts gehen. Und auch wenn es fraglich ist, ob die Macher der beiden späteren Verfilmungen von H. P. Lovecrafts Fortsetzungsgeschichte „The Lurking Fear“ den Versuch von Michael McCormick überhaupt kannten, stechen beim Anschauen dieser späteren Adaptionen doch zwei Dinge ins (heterochrome) Auge: zum einen entfernen sich die Filme inhaltlich immer weiter vom eigentlichen Text der Erzählung, andererseits werden sie aber gleichzeitig in gehaltlicher Hinsicht immer lovecraftianischer. Wenn man so will arbeiten sie sich gerade durch die Umformung des Ursprungsmaterials ins eigentliche Zentrum des Grauens vor, bzw. fördern durch Metamorphosen und Modifikationen das von Lovecraft kunstvoll unkenntlich gemachte Unaussprechliche zutage. Zumindest wenn man etwas auf die These gibt, dass H. P. mit all seinen Ticks und Spleens einen ziemlichen Schuss weghatte.

Und auch wenn Lovecraft seiner Selbsteinschätzung nach ein materialistischer Atheist war ist es nur folgerichtig und spricht für seine künstlerische Konsequenz, dass er bei dieser Themenwahl früher oder später bei einer Art Prädestinationslehre bzw. bei einer monströsen (Un-)Heilsgeschichte landete, in der es keine Erlösung von den entfesselten Chaosmächten der Vorzeit mehr gibt. Er beantwortet die theologische Frage, ob Menschen „böse“ geboren werden können mit einem klaren „Ja!“[2] und übernimmt sogar die calvinistische These, dass die solcherart Verworfenen gar keine Chance dazu haben, durch gute Taten etwas an diesem Umstand zu ändern. Wenn man Martense heißt oder Vorfahren aus Innsmouth hat hilft alles nix, am Ende tanzt man zu Azathoths Flötenspielern und frisst andere Leute auf, egal wie brav man vorher seine Steuern gezahlt hat.

Der kleine Ort Lefferts Corner wird nämlich von einer unter dem Friedhof in schaurigen Kavernen hausenden Brut terrorisiert, die aussieht wie der Cryptkeeper mit weißen Glotzbobbeln. Für die wenigen normalen Einwohner ist das selbstverständlich unangenehm weil mit Kratz- und Bisswunden verbunden, außerdem stellt diese subterrane Gegegenkultur insbesondere für Säuglinge und ungeborene Kinder eine beträchtliche Bedrohung dar. Das Motiv einer gefährdeten „reinen“ Kindheit durch ein missratenes soziologisches Umfeld wird damit deutlich gemacht, noch bevor John Martense (Blake Adams), der eigentliche „Held“ überhaupt auftaucht. Dieser war im Gefängnis (was bei einem erfahrenen Knastologen als Vater nur logisch erscheint, auch wenn John seine Unschuld beteuert), ist frisch auf freiem Fuß und mit einer Schatzkarte seines Vaters ausgestattet, die aufzeigt, wo dieser die Beute aus seinem letzten Coup versteckt hat. Die Schatzsuche (im Grunde genommen eine Suche nach der eigenen Identität) wird dadurch zu einer reichlich doppelbödigen Angelegenheit, denn der Weg führt nach Lefferts Corners und damit zurück in die Vergangenheit, zu den Wurzeln des Stammbaums irgendwo ganz tief unten.

Zwischen Schatzsucherei, Belagerungssituationen und internen Rangeleien innerhalb der unfreiwilligen Schicksalsgemeinschaft, zu der auch noch der in Lovecraft-Verfilmungen inzwischen als Stammgast obligatorische Jeffrey Combs als versoffener und kettenrauchender Arzt hinzustößt, erfährt John schließlich, dass er mit der Martense-Sippe verwandt ist und als Kainsmal einen großen Leberfleck auf der Schulter hat. Sein einziges Glück dabei ist, dass das Budget des Films deutlich größer war als in „Dark Heritage“, weshalb er Lefferts Corner am Ende in Schutt und Asche legen kann um einer ungewissen Zukunft entgegen zu gehen.[4]

Am Budget hat es jedenfalls eindeutig nicht gelegen. Im Gegenteil unterstützt gerade die für Produktionen aus dem Hause von Charles Band übliche B-Movie-Atmosphäre den comichaften Charakter des Films und verleiht ihm eine gewisse Leichtigkeit ohne in reinen Klamauk abzugleiten. Am sinnfälligsten wir dieser Ansatz beim Blick auf die Masken des Martense-Clans und einige übertriebene Effekte – trashig aber wirkungsvoll. Zumindest wenn man darüber hinwegsehen kann, dass die Montage eine Katastrophe ist. Die größte Schwachstelle liegt nämlich nicht nur darin, dass insbesondere bei Actionsequenzen bzw. Monsterangriffen das Timing hinten und vorne nicht stimmt (selbst in der Uncutfassung kann man an einigen Stellen bestenfalls raten, was da jetzt wieder los war), sondern vor allem in der Unfähigkeit Joyners, die einzelnen Szenen seines Films zu einem kohärenten Ganzen zusammenzufügen. Denn einerseits simuliert er durch Johns Off-Kommentare konventionelles Erzählkino, andererseits kann er sich aber nicht entscheiden, ob das tatsächlich Johns Geschichte ist, die wir da miterleben, oder ob nicht vielleicht doch die von Cathryn (Ashley Laurence)[5] erzählt wird. Mit Blick auf den nicht so ganz zum Rest passenden Prolog des Films ergibt sich nämlich auch eine alternative Interpretation: Zu Beginn ist Cathryn verschüchtert und hoffnungslos überfordert. Ein Martense versucht, das Baby ihrer kämpferischen Schwester zu entwenden, und weil das nicht klappt zieht er eben kurzerhand die Schwester in einen Lüftungsschacht. Als wir ihr das nächste Mal begegnen ist nicht klar, wie viel Filmzeit inzwischen vergangen ist, dafür mimt sie nun die waffenstarrende Sarah Connor[6] und plant, die Kirche und den Friedhof zu sprengen, da sie dort das Martense-Nest vermutet. Was aus dem Baby geworden ist erfährt man nicht (man kann es sich aber denken). Und ähnlich wie John auf seine Verwandtschaft trifft, findet sie ihr negatives Spiegelbild in Form der unterkühlten Blondine Ms. Marlowe (Allison Mackie), die mit Bennet gemeinsame Sache macht und hinter dem Geld her ist, was schließlich in einem Girlfight im Regen kulminiert.

Die Dialoge sind ein weiterer Mangel. Denn wenn ein Horrorfilm schon großes Gewicht auf endloses Gelaber legt, dann sollte es wenigstens halbwegs ausgefeilt ausfallen. Stattdessen wird in „The Lurking Fear“ kurz und einfach zu viel herumdiskutiert und herumgelabert, ohne auch nur ansatzweise etwas zu sagen. Die Figuren sind stellenweise sogar dermaßen mit ihrem Klein-Klein beschäftigt, dass man meinen könnte, sie hätten ihre brenzlige Situation vergessen – wodurch sich die Spannung dann zum Flöten bei Azathoth verabschiedet. Es spielt irgendwann einfach keine Rolle mehr, ob der aufs Selbstopfer versessene Pfarrer sich jetzt für seine Schäfchen hingeben darf oder ob sich ein Martense jemand anderen schnappt, denn Leuten, die zusätzlich zu ihrer schablonenhaften Charakterisierung nur Unfug sagen und sich zwischen diesen sinnlosen Sätzen ziemlich hirnrissig verhalten, trauert ohnehin niemand nach. Erst recht nicht, wenn sie sich im Angesicht des Leibhaftigen (zumindest halten sich die Martenses dafür) am Messwein vergreifen, Mr. Combs!

Das bringt uns abschließend zur Fragen aller Fragen, gewissermaßen zum Horrorfilm-Dogma schlechthin: Wie gekürzt darf’s denn sein? Nach Ansicht der deutschen Jugendschutzbehörden selbstverständlich so kurz wie möglich. Diesem Wunsch kam VPS seinerzeit eifrig nach und entfernte rund fünf Minuten aus dem Film, obwohl „Lurking Fear“ beileibe kein Splatterfest ist, auch wenn des Öfteren planlos ganze Magazine leergeballert werden. Erwischt hat es damals aber auch Dialogszenen (warum?) und den Großteil der Schlägerei zwischen Ashley und Allison (also gerade die Szene, die mir am besten gefallen hat).

Dank Wicked Vision hat das Trauerspiel um die unterschiedlich kurzen und langen Veröffentlichungen aber endlich ein Ende gefunden. Tatsächlich sind hier nun sogar noch zwei kurze Gewaltszenen drin, die zuvor (vermutlich aufgrund von Masterfehlern oder Pfusch) auf allen anderen DVD-Veröffentlichungen fehlten. Außerdem liegt der Film zum ersten Mal in einer brauchbaren Bildqualität vor, das milchig-trübe Geflimmer im popeligen 4:3-Format kann man somit zu den Akten legen, lediglich der deutsche Ton ist merklich aus mehreren unterschiedlichen Quellen zusammengebastelt und schwankt darum qualitativ zwischen Mono, schlecht und erträglich. Alexander [1] Sein „A Description of the Town of Quebeck, in New France, Lately Added to His Britannic Majesty's Dominions” beispielsweise ist ein stark altertümelnd aus britischer Kolonialherrensicht verfasster Reisebericht und in “A Reminiscence of Dr. Samuel Johnson" gibt sich Lovecraft sogar als 200 Jahre alter Zeitgenosse Johnsons aus; er fühlte sich eben als „Old English Gentleman Out of Space and Time“ und war erst an zweiter Stelle gebürtiger Amerikaner. [2] Was zu einigen unschönen rassistischen Entgleisungen in „The Street“ oder „The Horror at Red Hook“ führt, die man mit viel Wohlwollen noch dadurch erklären kann, dass er einfach keine unkultivierten Menschen mochte und darum von der farbigen Unterschicht überaus abgestoßen war. [3] In Kombination mit der Prädestinationslehre sehr passend, den nach Calvin war ein prall gefüllter Geldbeutel ein mögliches Indiz dafür, dass man zu den Guten und Gerechten gehört. [4] Inzwischen schwimmt er vermutlich durch Y’ha-nthlei oder schreibt in der Bibliothek von Pnakotus seine Memoiren. [5] In weiser Voraussicht treten übrigens sowohl Blake Adams als auch die Hellraiserin unter Pseudonym auf (als Blake Baily bzw. Ashley Lauren) [6] Ok, erwischt! Das haben andere Rezensenten auch schon festgestellt, mir fällt nur eben kein passenderer Vergleich ein und irgendwie fasst das ihr Erscheinungsbild einfach perfekt zusammen. [7] Die ich mir immer noch nicht anhöre und schon gar nicht zu diesem Film. [8] Was uns wieder zur Frage aller Fragen führt: wie kurz darf’s denn sein?

|

Es ist jedenfalls auffallend, dass seine Horror-Stories überwiegend um zwei Themen kreisen: um die Übermacht irgendwelcher uralter und halbvergessener Dinge, die einige Zeit lang inaktiv waren und sich nun wieder zu regen beginnen; und stark damit gekoppelt um unreine oder auf sonstige Art verdorbene Abstammungslinien. Das mag damit zu tun haben, dass Lovecrafts Vater in geistiger Umnachtung in einem Sanatorium starb oder auch nur an der einfachen Faszination an geschichtlichen Ereignissen, historischen Quellen und archäologischen Überresten liegen - wenn nahezu das gesamte erzählerische Werk eines Autors von den frühen Poe-Imitationen bis hin zu den Cthulhu-Stories nebst Gedichten und sogar selbstironisch aus einer verschobenen Perspektive geschriebenen Reiseberichten

Es ist jedenfalls auffallend, dass seine Horror-Stories überwiegend um zwei Themen kreisen: um die Übermacht irgendwelcher uralter und halbvergessener Dinge, die einige Zeit lang inaktiv waren und sich nun wieder zu regen beginnen; und stark damit gekoppelt um unreine oder auf sonstige Art verdorbene Abstammungslinien. Das mag damit zu tun haben, dass Lovecrafts Vater in geistiger Umnachtung in einem Sanatorium starb oder auch nur an der einfachen Faszination an geschichtlichen Ereignissen, historischen Quellen und archäologischen Überresten liegen - wenn nahezu das gesamte erzählerische Werk eines Autors von den frühen Poe-Imitationen bis hin zu den Cthulhu-Stories nebst Gedichten und sogar selbstironisch aus einer verschobenen Perspektive geschriebenen Reiseberichten Unter Berücksichtigung dieses puritanischen Ballasts macht in der insgesamt eher sinnfrei zusammengeschusterten Full Moon-Produktion „Lurking Fear“ die Wahl einer Kirche als Hauptschauplatz bzw. der für Lovecraft eher atypische religiöse Grundtenor der Verfilmung unerwartet viel Sinn. Im Gegensatz zu Lovecraft und auch McCormick, die das Familiengeheimnis der Dansens / Martenses durch einen Außenstehenden lüften lassen, verwandelt Regisseur C. Courtney Joyner die literarische Vorlage gewissermaßen in eine Parabel vom verlorenen Sohn. Nur findet selbiger in dieser Variante keinen gnädigen Gott sondern das Gegenteil in Form seiner deformierten Sippschaft.

Unter Berücksichtigung dieses puritanischen Ballasts macht in der insgesamt eher sinnfrei zusammengeschusterten Full Moon-Produktion „Lurking Fear“ die Wahl einer Kirche als Hauptschauplatz bzw. der für Lovecraft eher atypische religiöse Grundtenor der Verfilmung unerwartet viel Sinn. Im Gegensatz zu Lovecraft und auch McCormick, die das Familiengeheimnis der Dansens / Martenses durch einen Außenstehenden lüften lassen, verwandelt Regisseur C. Courtney Joyner die literarische Vorlage gewissermaßen in eine Parabel vom verlorenen Sohn. Nur findet selbiger in dieser Variante keinen gnädigen Gott sondern das Gegenteil in Form seiner deformierten Sippschaft.